冬にしか撮れない、雪景色のカメラでの綺麗な撮り方を学びましょう!

一眼カメラで星を撮るならこれ!星撮影の基礎とテクニック

こんにちは、カナダ在住の風景写真家Tomo(@Tomo|カナダの風景写真)です。

誰もが一度は見たことがある星空。

都心でも星を見ることはできますが、田舎に行くほど星は綺麗に見ることができるので、みなさんもデジタ一眼カメラで撮影をしてみたいと思ったことはありませんか?

星を撮ってみたいけどカメラの設定がわからない…

エントリー機とキットレンズでも星って撮れるの?

星を撮るのに最低限必要なものな何?

星の撮影は、普段のデジタル一眼カメラでの撮影とは違い、カメラの設定が少し複雑になりますが、エントリーカメラとキットレンズでも撮れるので、カメラ初心者の人にもぜひチャレンジして欲しいです。

- 星の撮影に必要なカメラの機材

- 星を綺麗に撮るための条件

- 星を撮るためのカメラの設定

- 印象的な星の写真を撮るためのアイディア

- もっと綺麗な星の写真を撮る方法

この記事では、普段から星と景色を組み合わせた星景写真を撮っている私の、実際に使用しているカメラの設定や撮影の経験をもとに、星の撮り方からちょっとしたトラブルの改善策などもご紹介しています。

星の撮影に興味がある人は、この記事を参考にすることで、夜空に輝く星を綺麗に撮ることができるようになりますよ。

星を撮るための基礎知識

通常の写真撮影とは違い、星を撮るためには適切な機材の準備と、事前に星の撮影条件などを理解する必要があります。

初めは少し難しく感じますが、一度必要な機材や撮影条件を覚えてしまえば、基本的には同じような設定で撮影が可能なので、撮影に戸惑うこともなくなります。

一眼カメラで星を撮るために必要な機材

- デジタル一眼カメラ

- 広角レンズ

- 三脚

- レリーズ [なくても撮影可能]

- ライト

星を撮影するためには、最低限「デジタル一眼カメラ」「広角レンズ」「三脚」の3つを揃えておきましょう。

レリーズはあると便利ですが、ない場合には他の方法で代用ができるので、初めから無理に購入する必要はありません。

星の撮影に使うデジタル一眼カメラ

| フルサイズセンサーのカメラ | 最も適している |

| APS-Cサイズセンサーのカメラ | 撮影に問題ない |

| マイクロフォーサーズセンサーのカメラ | 条件によっては難しい |

星の撮影には、どのセンサーサイズのデジタル一眼カメラを使っても大丈夫ですが、基本的にはセンサーサイズが大きいカメラほど、ISO感度を高くして撮影してもノイズが発生しにくいです。

星の撮影ではISO感度を高くして撮影をするので、ノイズのない綺麗な星の写真を撮るためには、センサーサイズの大きいカメラを使う方が良いでしょう。

カメラ本体は、センサーサイズの大きさで違いが出るので、フルサイズとAPS-Cサイズであれば、一眼レフカメラとミラーレスカメラのどちらでも撮影可能

ノイズの違い

マイクロフォーサーズセンサーのカメラでは、ISO感度640でもかなりノイズが出ていますが、フルサイズセンサーのカメラの方は、ISO4000でもそこまでノイズが目立っていません。

星の撮影に使う広角レンズ

| 焦点距離24-35mm | 星座を入れて撮るのに最適 |

| 焦点距離24mm以下 | 天の川や星景写真に最適 |

星の撮影には、どの焦点距離のレンズでも撮影が可能ですが、まずはたくさんの星を一度に撮ることができる、広角レンズを使うことをオススメします。

ちなみに、星は常に動いているので、焦点距離が短い広角レンズを使う方が、特殊な機材を使わなくても、簡単に星を点状に撮ることができますよ。

焦点距離の違い

同じ広角レンズでも焦点距離によって星座を強調できたり、天の川をたくさん構図に入れたりと、それぞれ違いがあるので、自分の撮りたいスタイルが決まったら、星撮影用のレンズの購入を検討してみるのも良いでしょう。

星の撮影に使う三脚

| 脚を個別に開閉できる三脚 | 星景写真に適している |

| 安い三脚 | 撮影に問題ない |

| ミニ三脚 | 星空のみ撮影には問題ない |

星を撮影する時には、シャッター速度を8~30秒ほどに設定するので、写真がブレないようにするために三脚が必要です。

三脚は、どのタイプを使っても、最低限星空を撮ることは可能なので、まずはお手持ちの三脚を使うか、予算に合った三脚を購入して星の撮影にのぞみましょう。

まだ三脚を持っていない人はこちらをチェック

レリーズの必要性

カメラを三脚に固定していても、シャッターを指で押すときには、わずかに振動がカメラに伝わってしまいます。

この振動の伝わりは、安い三脚で安定感が悪いものほど伝わりやすいので、安いケーブルタイプでも良いので、直接カメラのシャッターボタンを押さないで撮影が可能な、レリーズを用意しておくと良いでしょう。

レリーズをすぐに購入できない、まだ必要性を感じないという人は、カメラについているタイマー機能を使って撮影をすると、シャッターを押す時の振動による写真のブレを回避できます。

ライトの必要性

星を綺麗に撮るためには、街灯が少ない暗い場所に行く必要があるので、写真には直接影響しませんが、カメラを照らすライトがあると、撮影前の準備や設定などがスムーズで、安全におこなえます。

スマホのライトでも大丈夫ですが、両手を自由に使えるヘッドライトがあると、撮影場所まで徒歩で移動する場合や、撮影の準備がとてもやりやすいですよ。

頭につけられるタイプがオススメ

星を綺麗に撮るための条件

- 街灯が少ない場所撮影

- 月がでていない日や時間帯に撮影

- 晴れていてなるべく空気が澄んでいる日に撮影

星はとても弱い光なので、どんなに高性能なカメラやレンズを揃えても、星を見るのに邪魔な街灯が多い場所や、星よりも明るい月がでていると、カメラでも綺麗に撮ることが難しくなります。

星を撮るための機材の準備と合わせて、星を綺麗に撮るための条件を、しっかりと把握しておきましょう。

星の撮影での街灯の影響

少し極端な例ですが、街中にいる時と田舎にいる時では、見える星の数が違うように、デジタル一眼カメラで星を撮る時も、なるべく街灯が少ない場所に行く方が、たくさんの星を撮ることができます。

まずは自分が住んでいる場所の近くで、街灯など人工的な光の影響が少ない場所を事前に調べておき、初めて行く場所へは昼間の明るい内に一度訪れておくと、危険も少なくて良いでしょう。

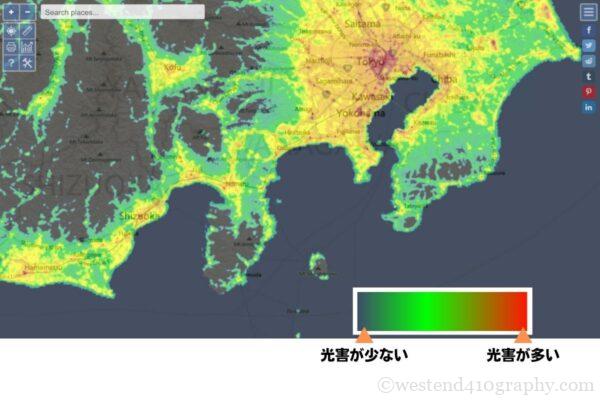

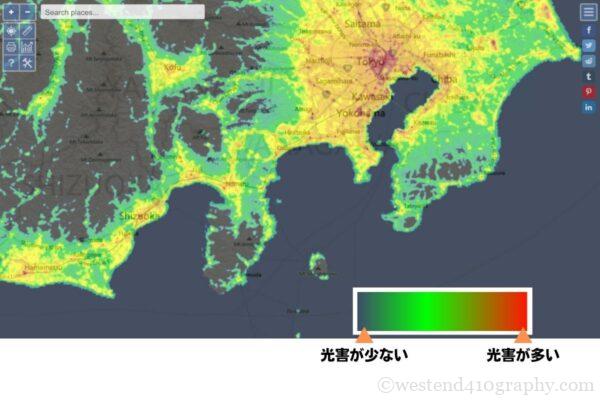

撮影場所探しには光害マップ

星の撮影に最適な場所を探すのには、街明かりの分布を知ることができる、光害マップを使うと良いでしょう。

最低でも緑色の場所を選ぶことで、たくさんの星を写真に撮ることができるようになります。

星の撮影での月の影響

星の撮影では、たとえ街灯が少ない場所に行っても、月明かりの有無がとても大きく影響するので、撮影をする日の月の有無を、事前に確認するようにしましょう。

ちなみに参考画像の「月がある日」は、比較的に月明かりが弱い三日月でしたが、それでもここまで起きな違いがあるので、なるべく新月の日を狙って撮影するのが良いでしょう。

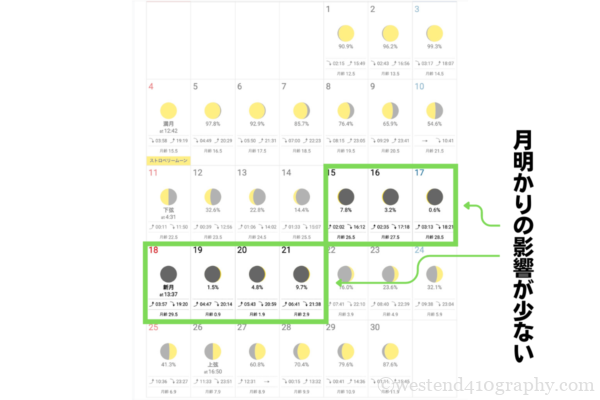

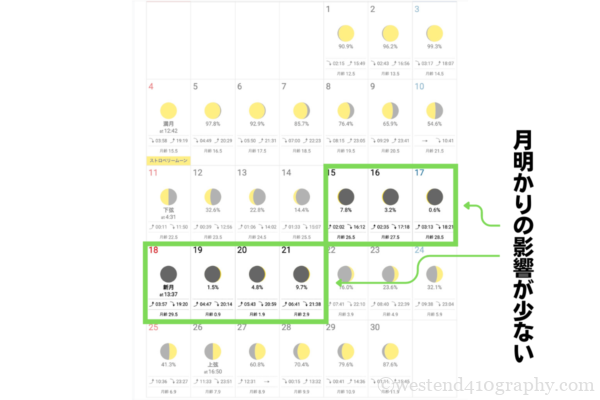

月の有無は月齢カレンダーで確認

星の撮影に最適な月のでていない日を特定するためには、月の月齢(明るさ)を知ることができる、月齢カレンダーを使うと良いでしょう。

まったく月明かりが無い新月がオススメですが、月がでている時間が短い、新月の前後3日間でも、たくさんの星を写真に撮ることができるようになります。

星の撮影での天候の影響

当然のことですが、星は地球の外に存在しているので、空に雲が広がっている日には、星を撮ることができません。

雲の切れ間から星が見えることはありますが、満天の星を撮りたい場合には、天気予報を確認して、最低でも雲が少ない日を選んで撮影に出かけるのが良いでしょう。

一眼カメラでの星の撮り方と設定

- 撮影前の準備

- カメラの設定

- ピントを合わせて撮影

星の撮影は、大まかにこの3つの段階に分けておこなうので、それぞれの段階でのポイントや撮影に必要なカメラの設定を覚えておきましょう。

撮影前の準備

- 三脚にカメラを固定

- レンズやカメラの手ブレ補正をOFFに

星の撮影の前には、三脚にカメラをしっかりと固定して、レンズまたはカメラ本体の手ブレ補正をOFFにしておきましょう。

光がとても弱い星の撮影では、シャッター速度を8秒以上に設定するので、三脚を使って手ブレを抑えるのですが、この時手ブレ補正が誤差作動を起こさないように、手ブレ補正をOFFにする必要があります。

カメラの設定

| 撮影モード | マニュアルモード [カメラ上ではMで表記] |

| 絞り [F値] | 開放 [最小のF値] |

| ISO感度 | ISO1600~6400 |

| シャッター速度 | 8~30秒 |

| ホワイトバランス | オート |

| フォーカス方式 | MF [マニュアル・フォーカス] |

| ノイズ低減機能 | ON |

| ドライブモード [レリーズがない場合のみ] | 2秒または10秒タイマー |

これはあくまでも基本的なカメラの設定なので、実際に撮影をする場所やその日の天候によって、撮影をしながらカメラの設定を微調整していきましょう。

ちなみに星の撮影では、マニュアルモードが1番簡単なので、普段使い慣れていないという人も、この記事を参考にして、頑張ってマニュアルモードで撮影をしていきましょう。

シャッター優先やプログラムオートでは撮れないんですか?

撮ることは可能ですが、星の撮影ではカメラの設定を微調整できて、さらには毎回固定して撮影できるマニュアルモードが、1番簡単に撮影できるんです。

星の撮影での絞りの設定

星はとても遠くにある被写体なので、撮影に使用するレンズの開放F値(1番小さい数値)で撮影をしても、すべての星にピントが合わせる事ができます。

さらに、レンズの開放F値(1番小さい数値)で撮影することで、ISO感度を最低限の高さに設定できるので、無駄に絞りをF8などにするよりも、高画質で星を撮影する事ができるのです。

星の撮影でのISO感度の設定

| フルサイズセンサーのカメラ | ISO10000まで許容範囲 |

| APS-Cサイズセンサーのカメラ | ISO6400まで許容範囲 |

| マイクロフォーサーズセンサーのカメラ | ISO1600まで許容範囲 |

星の撮影で1番調整が必要なのが、光が弱い被写体を撮るときの、明るさをコントロールできるISO感度です。

他の写真の明るさを決める要素である、「絞り」は開放にするしか選択肢がなく、「シャッター速度」は30秒以上にすると星が動いた分だけ線状に写ってしまうので、ISO感度を上手く調整して撮影をしていきましょう。

星の写真をスマホの画面で楽しむ場合は、そこまでノイズが気にならないので、ISO感度の許容範囲まで上げて撮影するのもオススメです。

星の撮影でのシャッター速度の設定

| 焦点距離15mm | 30秒まで許容範囲 |

| 焦点距離24mm | 20秒まで許容範囲 |

| 焦点距離35mm | 10秒まで許容範囲 |

止まっているように見えても、実は星は少しずつ動いているので、星を綺麗な点の状態で撮影するためには、なるべくシャッター速度を遅くし過ぎないように注意しましょう。

また焦点距離によっても、星が線状に写るシャッター速度が違うので、使用するレンズの焦点距離での、シャッター速度の許容範囲を覚えておくと良いでしょう。

ピントを合わせて撮影

- 夜空の中で1番明るい星を探す

- 1番明るい星をモニター画面で拡大

- レンズのピントリングを回してピントを合わせる

普段使い慣れないMF(マニュアルフォーカス)ですが、夜空で1番明るい星を見つけて、その星が1番小さく見える位置までピントリングを回してあげると、星にピントが合った状態になります。

一度ピントがあってしまえば、ピントリングをいじらない限り、それ以降はピント合わせをする必要なく、常に星にピントを合わせた状態で撮影を続ける事が可能です。

AF(オートフォーカス)ではダメなんですか?

高性能なレンズであればAF(オートフォーカス)でもピントは合いますが、一度ピントが合ったらMFに切り替えておくと、ピントを星に固定する事ができますよ。

撮影後の微調整

| 写真が暗い | ISO感度を上げる |

| 写真が明るい | ISO感度を下げる |

| ノイズが目立つ | ISO感度を下げてシャッター速度を上げる |

1度撮影をしてみて、写真の明るさやノイズの入り具合を確認して、少しずつ理想的な明るさで取れるように、調整をしていきましょう。

基本的にはISO感度の上下で写真の明るさを調整しますが、どうしてもノイズが目立つという場合には、星が点の状態で撮れる許容範囲内で、シャッター速度も調整をしてみると良いでしょう。

星を綺麗に撮れない時の対処方法

初めのうちは、星を上手く撮れない事も多いので、これまでに私が経験したことを元にして、上手に星の写真が撮れない時の対象方法をご紹介します。

星があまり写らない

| 原因 | 対処方法 |

|---|---|

| 露出が足りない | ISO感度を上げて撮影 |

| 光害が多い場所で撮影している | 光害の少ない場所に移動 街灯が消える時間まで待つ |

| 街がある方を向いて撮影している | 街がない方を向いて撮影 |

| 薄い雲やかすみが発生している | 天候の良い日に改めて撮影 |

星があまり写らない場合は、多くの原因が考えられるので、一つ一つ確認をしながら改善していきましょう。

写真全体が暗い場合には露出が足りていないので、ISO感度を上げて撮影をし、地平線付近が明るい場合には光害が原因なので、場所を変えるか撮影する向きを変えてみると良いでしょう。

星が点の状態で写らない

| 原因 | 対処方法 |

|---|---|

| シャッター速度が遅すぎる | ISO感度を上げてシャッター速度を速くする |

星が綺麗な点の状態で写らない場合は、使用しているレンズの焦点距離に対して、シャッター速度が遅すぎる事が原因です。

使用しているレンズでの、許容範囲内にシャッター速度がなるように調整をして、その露出が足りなくなるのを、ISO感度を上げて調整しましょう。

シャッター速度の目安を確認

| 焦点距離15mm | 30秒まで許容範囲 |

| 焦点距離24mm | 20秒まで許容範囲 |

| 焦点距離35mm | 10秒まで許容範囲 |

星に上手くピントを合わせられない

| 原因 | 対処方法 |

|---|---|

| AFになっている | MFに切り替えて手動でピントを合わせる |

| 明るい星がない | 遠くにある街頭などで一度ピントを合わせる |

星に上手くピントを合わせられない時には、まずフォーカス方式がAFになっていないか確認をしましょう。

またモニター画面で確認できるほどの明るい星がない場合には、見渡せる範囲で1番遠くにある街頭などにピントを合わせて、撮影した写真を確認しながら少しずつ星にピントが合うように調整をしていきましょう。

写真がブレる

| 原因 | 対処方法 |

|---|---|

| 手ブレ補正がONの状態 | 手ブレ補正をOFFに切り替える |

| 風や地面からの振動がある | 風や振動が無くなるのを待つ 風を避けられる場所に移動 地面が振動しない場所に移動 |

| シャッターを押す振動が伝わっている | 2秒か10秒タイマーを使う レリーズを使う |

星撮影のアイディア

星の撮影に慣れてきたら、さらに印象的な星の写真を撮るために、この4つのアイディアを参考にしてみましょう。

どれも単純に星空を撮影するよりも、写真を見る人の目を惹く星の写真に撮ることができますよ。

特徴的な星座を入れて撮影

まずはオリオン座か北斗七星を狙うのがオススメ

夜空には数多くの星座が存在しているので、誰もが知っているような特徴的な星座を入れて、星の写真を撮ってみましょう。

広角レンズの中でも焦点距離が長い方の、焦点距離35mm位で撮影をすると、比較的画面に大きく星座を撮ることができます。

天の川を入れて撮影星

まずは天の川が見やすい夏に撮影がオススメ

肉眼では見ることができなくても、カメラで撮影をすると、天の川を写真に撮ることができるので、事前に天の川の位置を確認して撮影してみましょう。

日本の場合、天の川は春から秋にかけてが撮影しやすく、短い焦点距離の15-20mmくらいで撮影すると、天の川を広範囲で写真に撮ることができますよ。

景色も入れた星景写真を撮影

まずは湖畔での撮影がオススメ

夜空に特徴的な星座や天の川がない場合でも、綺麗な景色を入れた星景写真を撮ると、日中には撮ることができない、幻想的な写真を撮ることができます。

山の頂上付近から撮る星景写真も魅力的ですが、まずはアクセスがしやすく、安全に撮影ができる湖畔で、星空と湖畔の景色を一緒に撮影してみると良いでしょう。

星の軌跡を撮影

まずはシャッター速度30分以上で撮るのがオススメ

少し特殊な星の写真ですが、わざとシャッター速度を極端に遅くして撮影することで、星が動いた分の軌跡を写真に撮ることができます。

撮影にはシャッター速度を30秒以上にできる、バルブモード(カメラ上ではB)を使って、最低でも30分以上のシャッター速度で撮影をしていきましょう。

星の軌跡を撮る時のカメラの設定の目安

| 撮影モード | バルブモード [カメラ上ではBで表記] |

| 絞り [F値] | F16 |

| ISO感度 | ISO800 |

| シャッター速度 | 32分 |

| ドライブモード [レリーズがない場合のみ] | 2秒または10秒タイマー |

これは上の参考画像を撮影したときの、シャッター速度32分でのカメラの設定です。

星の軌跡を撮る場合は、適切な明るさで撮るための露出の計算が必須になるので、普段マニュアルモードでの撮影に慣れていない人は、露出の計算ができるようになっておきましょう。

さらに綺麗な星の写真を撮る方法

どんなデジタル一眼カメラでも、星を撮ることはできますが、さらに綺麗な星の写真や、印象的な星の写真を撮るためには、機材の変更やレタッチ、ノイズ除去などの知識も必要になります。

上の7つのうち1~5番までは、実際に私が実践していることなので、もっと綺麗に星の写真を撮りたい人は、ぜひ参考にしてみて下さい。

高ISO感度に強いカメラを購入

カメラ選びの目安

- フルサイズのセンサーカメラ

- 画素数が2,000~2,400万画素程度

一般的に、カメラのセンサーサイズが大きくなるほど、ISO感度を上げてもノイズが出にくく、さらには画素数が多過ぎないことも、ノイズが減る1つの要因となっています。

星を専門的に撮る場合は、専用のカメラを購入するのがベストですが、普段の撮影も楽しみたいという人は、この条件と予算に合うカメラを購入すると良いでしょう。

この方法のオススメ度

基本的に、最近のデジタル一眼カメラは、どれも高ISO感度に強くなっているので、デジタル一眼カメラボディの買い替えは、最後の手段として考えるのが良いでしょう。

F2.0以下の明るいレンズを購入

レンズ選びの目安

- F2.0以下

- 単焦点レンズ

基本的にレンズの開放F値が小さくなるほど、ISO感度を下げて、シャッター速度を遅くしても、星を綺麗に撮ることができます。

単焦点レンズには、10万円以下でも開放F値がF2.0以下のレンズもあるので、星の撮影用として購入してみるのも良いでしょう。

この方法のオススメ度

星の撮影に必要な機材の中では、レンズの性能が1番影響するので、予算に余裕がある場合には、星専用のレンズを1本持っていると良いでしょう。

オススメのレンズ

星の撮影では有名な、コスパが良いレンズを販売しているSAMYANGのレンズで、開放F値F1.4ととても明るいのが魅力。

ただ周辺減光が編集でも消えなかったりするようなので、購入の際には、事前に口コミを確認するのが良いでしょう。

AF(オート・フォーカス)機能がないレンズですが、星空や星景写真の撮影ではMF(マニュアル・フォーカス)で星にピントを合わせることが殆どなので、撮影中デメリットに感じることはありません。

| 対応レンズマウント | Canon EF Nikon F Sony E Pentax K マイクロフォーサーズ |

| 開放F値 | F1.4 |

| 焦点距離 | 24mm |

| フィルター径 | 77mm |

| フォーカス | MF [マニュアル・フォーカス] |

| 新品価格 | ¥53,200〜 |

ノイズ除去ソフトで綺麗にノイズを消す

こんな人にオススメ

- レンズやカメラボディは高くて買えない

- 普段RAW形式で撮影した星の写真を保存している

- これまでRAW形式で撮影した星の写真も綺麗にしたい

高ISO感度で撮影して、ノイズが目立ってしまう星の写真も、ノイズ除去ソフトを使うことで、上の比較画像のように、レタッチをする前でも十分に綺麗にすることができます。

RAW形式で保存したファイルのみに有効な方法ですが、2万円以下の出費で驚くほど綺麗な星の写真に仕上げることができるので、写真をパソコンで管理している人は、ノイズ除去ソフトの購入を検討すると良いでしょう。

この方法のオススメ度

たった2万円以下の出費で、お手持ちのカメラとレンズの組み合わせでも、劇的に綺麗な星の写真に仕上げることができるので、1番オススメできる方法です。

オススメのノイズ除去ソフトはこちら

レタッチで綺麗に仕上げる

こんな人にオススメ

- レンズやカメラボディは高くて買えない

- 普段RAW形式で撮影した星の写真を保存している

- これまでRAW形式で撮影した星の写真も綺麗にしたい

機材を揃えないと、撮って出しでも十分に明るく、綺麗な星の写真に撮ることは難しいので、RAWで撮影した写真を保存しておいて、最低限のレタッチを覚えておくのがオススメです。

基本的には、「露光量」と「シャドー」をプラスに調整して、空が明るすぎる場合には「ハイライト」をマイナスに調整すると良いでしょう。

この方法のオススメ度

レタッチは必要ですが、元々の撮影データ自体が良くないと、劇的に綺麗な星の写真に仕上げるのは難しいので、ノイズ除去ソフトを一緒に使用するのがオススメです。

ソフトフィルターを使う

こんな人にオススメ

- それぞれの星の色を写真に撮りたい

- 星の大きさの違いを写真に撮りたい

ソフトフィルターを使って星を撮影すると、それぞれの星の色を写真に撮ったり、輝きが強い星ほど大きな点の状態で写真に撮ることができます。

ただしソフトフィルターを使うと、星だけでなく景色全体もぼやけたように写るので、整形写真にも使用したい方は、ソフト効果が弱めのソフトフィルターを選ぶと良いでしょう。

この方法のオススメ度

こういった効果は、レタッチで再現するのがとても難しいので、星座を入れた星の写真を撮りたい人は、ソフトフィルターの購入を検討することをオススメします。

光害カットフィルターを使う

こんな人にオススメ

- 街の近くでも綺麗な星の写真が撮りたい

- 光害の影響がない本来の星空の写真を撮りたい

私は使用したことがありませんが、光害カットフィルターを使うことで、黄色系や紫系の人工的な光をカットして、本来の星空の色で写真を撮ることができるフィルターです。

フィルターによって効果範囲や、カットできる光害の色が違うようなので、購入する際には事前によく調べてから購入するようにしましょう。

この方法のオススメ度

星の写真は、撮影場所を選ぶことで、光害に影響されないようにすることもできるので、どうしても星の撮影に光害が邪魔になるという場合に、購入を検討してみると良いでしょう。

赤道儀を使って高解像度で撮影

こんな人にオススメ

- 望遠レンズで星座だけを綺麗に撮りたい

- 合成込みで高解像度な星景写真を撮りたい

赤道儀を使うと、カメラが常に星と同じ動きをするので、ISO感度を下げてシャッター速度を1分以上に設定しても、星を綺麗な点の状態で撮影することができます。

ただし、星を追いかけながら撮影をするため、本来動いていないはずの地上の景色はブレて写真に写るので、赤道儀を使って撮影した写真の星空の部分と、赤道儀なしで撮影した写真の地上部分を合成する必要があります。

この方法のオススメ度

赤道儀を使うには、天体の位置関係に関する知識も必要になるので、星の撮影に慣れてきて、さらに高レベルな撮影にチャレンジしたい場合に、購入を検討すると良いでしょう。

まとめ

- エントリー機とキットレンズでも星は撮れる

- 星の撮影に三脚は必須

- 星のピント合わせはマニュアルフォーカス

- シャッター速度が遅すぎると星が点の状態で撮れない

- 星の撮影には街灯がない場所、月明かりが無い日を選ぶ

難しいように感じる星の撮影ですが、最低限の機材と条件が揃えば、エントリー機とキットレンズでも撮影は可能です。

ただし、より印象的な星の写真を撮るためには、機材の変更やレタッチ、ノイズ除去の知識も必要になるので、撮影に慣れながら少しずつレベルアップしていくと良いでしょう。

FAQ よくある質問

- 星の撮影で1番重要なことはなんですか?

-

撮影場所選びが1番重要です。

極端な話ですが、都市部から離れた肉眼でも天の川が見れるような場所であれば、効果な機材がなくても綺麗な星の写真は撮ることができます。

- 撮影中は十分な明るさと感じても、家で写真を見返すと星の写真が暗いのは何故ですか?

-

目の錯覚で、星の撮影中は写真を明るく感じます。

星の撮影はとても暗い環境でおこなうため、モニター画面で見る画像を普段以上に明るく感じてしまうので、少し明るすぎると感じるくらいに撮るのがオススメです。

- レンズのピント表示に無限遠があるので、そこに合わせれば星にピントが合いますか?

-

レンズによって個体差があります。

無限遠があるレンズでも、印の少し手前に合わせる方が星にピントが合う場合もあるので、使用しているレンズによって、最適な位置を把握しておきましょう。

質問・コメント