冬にしか撮れない、雪景色のカメラでの綺麗な撮り方を学びましょう!

手持ちでも月は綺麗に撮れる!デジタル一眼カメラでの月の撮り方

こんにちは、カナダ在住の風景写真家Tomo(@Tomo|カナダの風景写真)です。

夜空を彩る数々の天体の中でも、ひときわ存在感があるのが月です。

満月や三日月などは、飽きる事なく見続けられる美しさがあり、デジタル一眼カメラで写真に撮りたいと思うところですが、いざ撮ろうなるとこんな風に思っていませんか?

実は月は明るい被写体なので、条件さえ揃えば、三脚なしにキットズームレンズでも、写真に撮ることが出来るんです。

- 月を綺麗に撮るときのポイント

- 月の綺麗な撮り方

- 月の写真はトリミングが必要

この記事では、デジタル一眼カメラで、月を綺麗に撮りたいと考えている方のために、初心者が使っているキットズームレンズでの月の撮り方をご紹介していきます。

作例画像の撮影に使用した機材

今回はキットレンズでも撮れる月の撮る方ということで、以前使用していたキャノンの一般的なキット望遠ズームレンズを使って、作例用の画像を撮影しました。

2013年に発売されたカメラ

70Dとセットで売られていたキット望遠ズームレンズ

月を撮る前に知っておきたいこと

- 月は星よりもとても明るい被写体

- 月は常に動いている

月を撮影する前に、まずは月という被写体がどういうものなのかを、事前に理解しておきましょう。

まず大前提として、夜空に輝く星とは違い、月はとても明るく常に動く被写体なので、暗い夜の撮影だからといって、三脚にカメラを固定して1秒を超えるようなシャッター速度で撮影をしても、月を綺麗に撮ることはできません。

月は星よりもとても明るい被写体

同じ夜空に輝く星と違って、月は大きくとても明るい被写体なので、明るくなりすぎて白とびをしないように、露出を調整する必要があります。

どんなに月にピントを合わせても、月が明るくボヤけてしまえば、クレーターまで写る綺麗な月の写真を撮ることができないので、露出の調整には注意が必要なのです。

月は明るい被写体なので白とびに注意

月は常に動いている

月は常に動いている被写体なので、夜景や星を撮る時と同じように、遅いシャッター速度で撮影をすると、被写体ブレをしてしまいます。

人の目には止まっているように見える月ですが、星と同じように少しずつ夜空を移動しているので、被写体ブレが起こらないようにシャッター速度には注意しましょう。

月は常に動いているので被写体ブレに注意

月も星も動いているの、なんで月だけ被写体ブレするんですか?

月が星と比べてとても地球に近い天体だからです。

なので月の方が速く動いて見えるんです。

月の撮影に必要な機材

- デジタル一眼カメラ

- 望遠レンズ [35mm換算で300mm以上のレンズ]

- APS-Cカメラで200mm以上

- マイクロフォーサーズカメラで150mm以上

- 三脚(なくても撮影可能)

月を撮るためには、最低限デジタル一眼カメラと望遠レンズの2つがあれば、綺麗な月の写真を撮ることが可能です。

特に大事なのは望遠レンズで、焦点距離は35mm換算で300mm以上のレンズが必要ですが、基本的にはほとんどのカメラとセットになっている、キット望遠ズームレンズがあれば大丈夫です。

35mm換算の方法

- フルサイズ機 ⇨ カタログ表記のまま

- 焦点距離300mmのレンズが、そのまま焦点距離300mmで撮影可能

- APS-C機 ⇨ 1.5倍の焦点距離

- 焦点距離200mmのレンズが、1.5倍の焦点距離300mmで撮影可能

- マイクロフォーサーズ機 ⇨ 2倍の焦点距離

- 焦点距離150mmのレンズが、2倍の焦点距離300mmで撮影可能

月を撮るのはAPS-Cサイズが有利

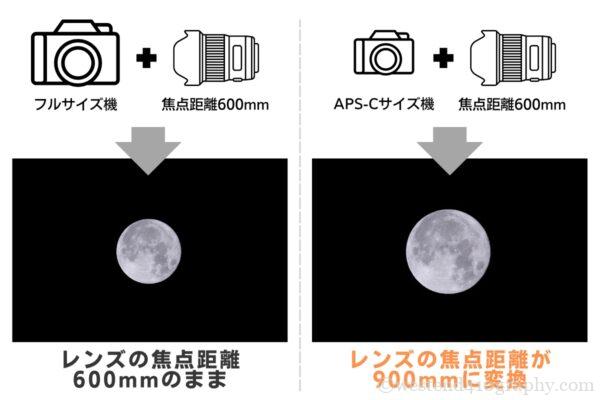

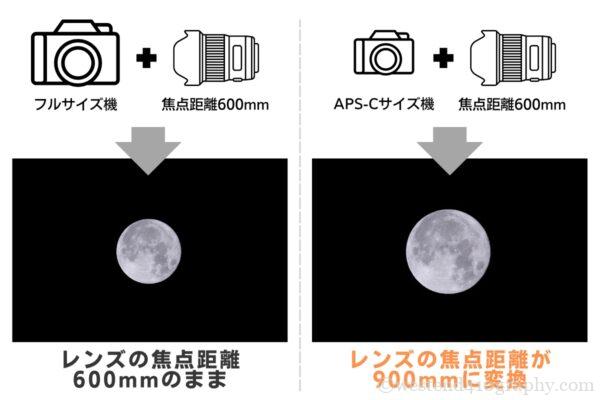

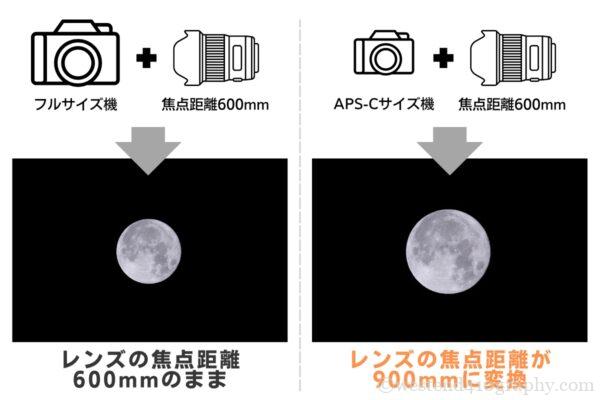

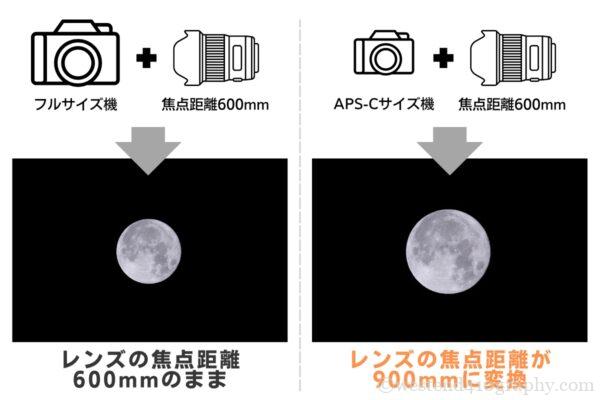

ちなみにフルサイズ対応のレンズは、APS-Cサイズ機でも使用が可能なので、仮に最大望遠が焦点距離600mmのレンズを使う場合、APS-Cサイズ機で使用すると焦点距離900mmで撮影が可能になります。

このように、同じ焦点距離の望遠レンズを使う場合でも、フルサイズ機に比べてAPS-C機で使用する時の方が、35mm換算で焦点距離が1.5倍に長くなるので、月の撮影にはAPS-C機の方が有利となっています。

月を撮るための設定

| 満月の場合 | 三日月の場合 | |

|---|---|---|

| 撮影モード | マニュアル | マニュアル |

| 絞り [F値] | F5.6 | F5.6 |

| シャッター速度 | 1/400秒 | 1/400秒 |

| ISO感度 | ISO100 | ISO500 |

| 手ブレ補正 [手持ち撮影] | ON | ON |

| 手ブレ補正 [三脚使用] | OFF | OFF |

月のクレーターや輪郭を綺麗に撮るために、マニュアルモード(カメラ上ではMで表記)を使って撮影をしましょう。

マニュアルモードと聞くと、カメラを始めたばかりの人にとってはハードルが高く感じますが、暗い夜空の中で月や星を撮る場合には、マニュアルモードでの撮影が1番簡単です。

月はとても遠くにあるので絞りがF5.6でも全体にピントが合う

月はとても遠くに存在しているので、絞りはF5.6でも十分に月の全体にピントを合わせて、撮影することができます。

また絞り(F値)を小さくすることで、シャッター速度を破策することができるので、望遠レンズを使った撮影でも、手ブレのリスクを減らすことができます。

手ブレと被写体ブレを防ぐために速いシャッター速度に設定

月を撮影する場合には、手ブレの他に被写体ブレのリスクを考えて、三脚を使用する場合でも速いシャッター速度に設定する必要があります。

手持ち撮影と三脚を使った撮影のどちらでも、撮影する時の焦点距離に対して、手ブレが起きにくシャッター速度よりも、速くなるように設定をして撮影をしましょう。

シャッター速度の目安

手ブレをしないシャッター速度 = 1/〇〇(レンズの焦点距離)秒

月の写真はトリミングが前提

月の写真を撮影する場合は、基本的には300mmよりも長い焦点距離のレンズで撮影をしても、撮影後にトリミングをする必要があります。

実際には上の比較のように、画面に対して小さく月が写るので、カメラ内やスマホ、現像ソフトを使って大きく見えるようにトリミングをしてあげましょう。

月の撮影の手順

月を撮るためのカメラの設定をおこないます。

撮影地(屋外)に着いてからではなく、なるべく出発前の明るい部屋の中や車内などで設定をしておきましょう。

- 絞り ⇨ F5.6

- シャッター速度 ⇨ 1/400秒

- ISO感度 ⇨ ISO100

- 手ブレ補正 ⇨ ON(三脚使用時はOFF)

月の撮影では、月の輪郭にAFポイントを持ってくると、ピントを合わせやすいです。

カメラのAF(オートフォーカス)は、明暗差や色の違いがハッキリしている場所に、ピントを合わせやすいので、暗い夜空との境目になっている月の輪郭が最適なのです。

AFではどうしてもピントが合わないという場合には、MF(マニュアルフォーカス)を使ってピント合わせをしましょう。

まずはStep1で設定した内容で一度撮影をして、実際に撮影できる写真を確認しましょう。

この時ちょうど良い明るさで撮影ができていればそのままで良いですが、月が暗く写ったり明るく写っている場合には露出の調整が必要です。

撮影する月の写真が明るくなってしまう場合には、暗く撮影できるように露出の調整が必要です。

暗く撮る方法

F値をF5.6⇨F8やF11に調整

絞り(F値)をF8やF11など、大きな数値にするほど暗く撮ることができます。

撮れる月の写真の明るさを確認しながら、少しずつF値の数値を大きくしてみましょう。

| 明るい場合 | F値をF5.6⇨F8やF11に |

| 暗い場合 | ISO感度をISO100⇨ISO200やISO400に |

| ブレる場合 | シャッター速度を1/400⇨1/800に ISO感度をISO100⇨ISO200に |

レンズの手ブレ補正は手持ちと三脚使用でON/OFFを切り替える

使用しているレンズに手ブレ補正機能が付いている場合には、手持ちで撮影する場合にはONに、三脚を使用して撮影する場合にはOFFにして撮影をしましょう。

三脚を使用しての撮影では、手ブレ補正をONにしていることで、逆にブレた写真になることがあるので設定には注意が必要です。

- 手持ちでの撮影 ⇨ 手ブレ補正ON

- 三脚を使った撮影 ⇨ 手ブレ補正OFF

ホワイトバランスで月の印象が変わる

月の撮影では、設定するホワイトバランスによって、撮れる月の写真の印象も変わります。

暖かい印象に撮る時には「太陽光」を、幻想的な印象に撮りたい時には「蛍光灯」を、クールな印象に撮る場合には「電球」をホワイトバランスに設定して撮影すると良いでしょう。

RAWデータなら後からホワイトバランスを変更可能

月の写真を撮るときは、RAW形式で画像を保存しておくと、現像ソフトを使って後からホワイトバランスを変更することが可能です。

撮影中に、ホワイトバランスのことまで気が回らない場合や、ひとつのホワイトバランスに決めきれないという時は、RAW形式で画像を保存しておくと良いでしょう。

JPEG でも色温度の調整ができますよね?

JPEGでも色温度の調整は可能ですが、ホワイトバランスとして特定の色温度を選択することはできません。

雰囲気のある月を撮るなら満月以外もオススメ

クレーターがハッキリと見える満月も良いのですが、三日月や半月など満ち欠けのある月を撮ると、一味違う雰囲気のある写真が撮れます。

ちなみに三日月は、満月と比べるとそこまで明るくないので、地平線付近に三日月がある場合には、月の輪郭を保ったまま景色と一緒に撮ることもできます。

月のクレーターを高解像度で撮る方法

- 焦点距離が長い超望遠レンズを購入

- シャープ感が向上するノイズ除去ソフトを使用

ほとんどの人が持っているキット望遠ズームレンズでも、十分に月を綺麗に撮ることができますが、月のクレーターを高解像度でクッキリと撮りたいという人は、上の方法を試してみましょう。

どちらの方法も、月の撮影以外でも有効に活用することができるので、ぜひ検討してみると良いでしょう。

| 超望遠レンズの購入 | ノイズ除去ソフトの購入 | |

|---|---|---|

| 解像度の向上 | ||

| コスト | 10万円以上 | 約15,000円 |

| メリット | 野生動物や野鳥の 撮影にも使用可能 | 安いレンズでも解像度の高い写真に仕上がる |

| デメリット | 重い | パソコンが必要 |

| オススメ度 |

焦点距離が長い超望遠レンズを購入

月の撮影では、単純に焦点距離が長いレンズを使うほど、クレーターを高解像度でハッキリと写真に撮ることが可能になります。

これは同じ大きさまで月の写真をトリミングする場合、焦点距離が長いレンズで撮影をした月の写真の方が、拡大する幅が小さくで済むので、その分クレーター部分の解像度を保つことができるのです。

月を撮るのはAPS-Cサイズが有利

同じ焦点距離の望遠レンズを使う場合でも、フルサイズ機に比べてAPS-C機で使用する時の方が、35mm換算で焦点距離が1.5倍に長くなるので、月の撮影にはAPS-C機の方が有利です。

焦点距離500mm以上の超望遠レンズ

焦点距離500mm以上の超望遠レンズを使うと、APS-Cサイズ機の場合は、トリミングなしでもそれなりに大きく月の写真を撮ることが可能です。

また月の写真を撮る以外でも、野生動物や野鳥の撮影、強力な圧縮効果を使った風景での写真撮影にも活用できるので、望遠レンズを使った撮影をしていきたい人は購入を検討すると良いでしょう。

SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary

- 最大望遠600mm[APS-Cサイズ機では900mm]

- 手持ち撮影可能な軽量タイプ超望遠レンズ

- 手ブレ補正約3段分

- キャノンEF&EF-S / ニコンFマウント対応

最大望遠がフルサイズ機で600mm、APS-C機で900mm以上で撮影が可能な、超望遠ズームレンズです。

月の撮影以外にも、野生動物や野鳥の撮影でも活用できる高速なAF機能と、野外での撮影に便利なレンズの撥水コーティングと、簡易的な防塵・防滴が備わっているレンズです。

| 対応レンズ・マウント | キャノンEF&EF-S ニコンF |

| 焦点距離 | 150-600mm |

| 開放F値 | F5-6.3 |

| 最短焦点距離 | 280cm |

| フィルター径 | 95mm |

| 手ブレ補正 | 約3段分 |

| 重量 | 1930g |

SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary

- 最大望遠600mm[APS-Cサイズ機では900mm]

- 任意の場所でズームロックが可能

- 手ブレ補正約4.5段分

- キャノンEF&EF-S / ニコンF / ソニーAマウント対応

最大望遠がフルサイズ機で600mm、APS-C機で900mm以上で撮影が可能な、超望遠ズームレンズです。

ズーム全域でズームロックが可能なので、焦点距離を固定して撮影したい場合にとても便利なレンズとなっています。

| 対応レンズ・マウント | キャノンEF&EF-S ニコンF ソニーA |

| 焦点距離 | 150-600mm |

| 開放F値 | F5-6.3 |

| 最短焦点距離 | 220cm |

| フィルター径 | 95mm |

| 手ブレ補正 | 約4.5段分 |

| 重量 | 2000g |

シャープ感が向上するノイズ除去ソフトを使用

もともと高ISO感度で撮影した写真の、ノイズを除去するためのソフトですが、私も普段から使用しているPUreRawは、ノイズの除去と一緒に写真のシャープ感を向上させることが可能です。

上の2枚はどちらも、キャノンの一般的なキット望遠ズームレンズで撮影した月の画像ですが、PureRawを使用することで、かなり月のクレーターがハッキリと見えるようになっています。

PureRawの活用方法

星の写真や朝夕の薄暗い時間帯で、ノイズが多くなる写真のノイズ除去と、安価なレンズで撮影した写真のシャープ感(解像感)を向上するのに役立ちます。

詳しくはこちらの記事をチェック

まとめ

- 月は明るい被写体なので、白とびに注意して撮影

- 月は常に動いているので、被写体ブレしないシャッター速度で撮影

- 撮影した月の写真はトリミングで拡大が必要

- ホワイトバランスで印象の違う月の写真が撮れる

三日月から満月まで、さまざまな姿を見せてくれる月は、高価なレンズや三脚を追加で購入しなくても、キット望遠ズームレンズがあれば撮影が可能です。

まずは今使用している望遠レンズを使って、月の写真撮影にチャレンジしてみて、さらに高解像度な月の写真が撮りたくなった時に、他のレンズの購入を検討すると良いでしょう。

質問・コメント